虽说发动机有了,但生产汽车可是个非常复杂的过程,需要很多部门的协作。之前我们讲过,奇瑞汽车公司造车的基本原则就是“能自己做的就自己做,不能做的就外包”,本着这个有点儿“土豪”的原则,奇瑞开始寻找可以使用的底盘、车身生产厂商。由于尹同跃之前在一汽集团是做捷达的,因此他很快将目光放在了皮实耐用的捷达底盘上。

不过问题又来了,底盘可以照葫芦画瓢进行仿制,车身总不能一丝不差的“照抄”吧,况且大家都知道,不同平台的汽车,它们的底盘都是单独开发的,与车身有很高的匹配度,很少存在“通用”底盘的情况。介于当时奇瑞还并不具备独立设计车身造型的能力,因此在这个问题上尹同跃选择了“曲线救国”,他们从西班牙西雅特汽车公司买来了TOLEDO车型的全部技术,并与台湾福臻实业有限公司签署了价值1.2亿人民币的模具购销合同。也就是说,奇瑞买来了西雅特的车型技术,并且让这家台湾模具公司进行代工。

至于车身与底盘的匹配程度则完全不用担心,我们都知道,西雅特虽然是西班牙汽车品牌,但早已被德国大众汽车公司收购,而像大众这样的大型汽车品牌往往会在同一平台下开发多款车型,西雅特Toledo便是与捷达在同一平台生产的不同产品,这也就是尹同跃的“曲线救国”战略。

1999年12月18日,第一辆奇瑞风云轿车缓缓驶下生产线,对于奇瑞来说这无疑是具有里程碑意义的一天,从当年的茅草房办公室,到高大宽阔的厂房,再到如今第一台整车下线,这其中的辛酸恐怕只有奇瑞的元老们才能知道。

讲到这儿就不得不聊聊当年国内的汽车市场,当年国内市场上活跃的是捷达、桑塔纳和富康这“老三样儿”,其中捷达和桑塔纳的售价偏高,一般都在12万以上,富康虽然售价稍低,但其两厢掀背的造型很难被当时的老百姓所接受,销量一直不温不火,再往下看就是夏利这样的经济型小车了。为了填补低价位三厢车这个市场空白,奇瑞最终将风云的售价定为8.8万元,比捷达便宜了三分之一。除了价格非常具有竞争力,当年刚刚上市的奇瑞风云外形也有几分“老捷达”的意思,平直的车身线条显得朴实干练,三厢的车身造型也非常符合当时国内老百姓对轿车的审美。

设备有了,技术齐了,车也生产出来了,可奇瑞风云还面临一个很大的问题:没有汽车准生证,登不上国家轿车生产目录,从法律上讲也就无法在全国销售。并且从当时的情况来看,奇瑞想通过正规渠道取得轿车准生证很不现实,为了避免让奇瑞第一个“孩子”死于襁褓,安徽省政府和芜湖市地方政府开始帮奇瑞一起打国家政策的“擦边球”,他们将奇瑞风云登上芜湖客车目录,并且在其他省别的城市销售,也就是说,风云刚刚诞生的时候其实是“黑户”,尹同跃他们也是在“偷偷摸摸”的造车。

这样东躲西藏着造车毕竟不是长久之计,尽管在芜湖市政府的帮助下,奇瑞风云被指定为芜湖的出租车专用车,一些边远山区也建起了奇瑞的经销商网点,但要想全面打开安徽、甚至是全国市场,奇瑞必须要拿到那张汽车准生证。问题总要解决,奇瑞开始正面思考如何解决这个看上去很困难的问题。

从当时的情况来看,摆在奇瑞面前的道路不外乎两条,一是对未拿到准生证一事向汽车行业主管部门进行解释并获得谅解,事后追认或补办;二是与当时国内大型汽车厂商联姻,加入三大汽车集团,从而变相获得生产轿车许可证。当时奇瑞在国内汽车市场上是典型的“无名小卒”,想通过第一条途径解决问题不太现实,加入三大汽车集团似乎是最省事、也最明智的选择。

原来曾帮助过奇瑞的耿昭杰是一汽的高层领导,如今奇瑞领导人尹同跃此前在一汽工作了近13年,奇瑞风云也与一汽-大众生产的捷达车型有着千丝万缕的联系,似乎无论从哪个方面来说,加入一汽集团都是非常顺理成章的事儿,然而事情却进展的并不顺利,由于对奇瑞的管理、经营运作模式不满,一汽最终拒绝了奇瑞“联姻”的请求。当时二汽(东风集团)比较擅长的是制造卡车,并且由于其投资130多亿的神龙汽车公司一直处于亏损状态,二汽连谈判的机会都没有给奇瑞。

这样一来,就只剩下上汽集团这一家了,然而上汽最初的态度同样非常坚决:白给也不要。这话虽然听着让人绝望,但对于志在必得的奇瑞来说,他们已经没有退路,想造车,就必须啃下上汽这块硬骨头。此后,尹同跃开始频繁出现在上汽集团的办公大楼中,眼看谈判实在没什么进展,奇瑞只得利用政府资源,邀请国家主管部门领导与上汽集团沟通,在国家经贸委主任盛华仁的劝说下,上汽终于答应接受奇瑞,给了奇瑞一个名正言顺的户口。

其实这个所谓“联姻”完全是一场不平等交易,为了取得这张汽车准生证,奇瑞将注册资本的20%,也就是3.5亿元资产无偿划归到了上汽集团的账下。除此之外,上汽还对奇瑞提出了“四不原则”即:不投资、不参与管理、不承担风险、不分红,完全就是一副事不关己高高挂起的样子。好在奇瑞最终如愿获得了期盼已久的“7字头”轿车生产目录,奇瑞风云也登上了国家机械局被撤销前最后一次公布的车辆生产管理目录中,自那时起,奇瑞所有车型的尾部都打上了“上汽奇瑞”的标识。

拿到轿车生产许可证后,奇瑞风云的产销量开始发疯似的增长,2000年奇瑞生产的汽车加在一起不过2000台左右,到了2001年12月8日,奇瑞第三万台汽车已经下线,也就是说,2001年这一年时间,奇瑞生产汽车超过2.8万台,是前一年的14倍。而奇瑞的销售额也达到了惊人的20多亿,除去所有成本后,仍然盈利13亿元人民币。用当时奇瑞汽车公司元老的话说,这个数字把他们自己都吓了一跳,他们这才知道,造车原来这么赚钱!

不仅如此,奇瑞还在这一年实现了汽车出口零的突破,说起出口还有一个非常有趣的小故事。2001年10月,当时的奇瑞风云上市还不足9个月,一个叙利亚车商偶然间在北京大街上看到了一台奇瑞风云轿车,当时这台车的造型让他眼前一亮,经过多方打听,这位车商了解到这是一台产自安徽芜湖的奇瑞牌轿车,于是他立刻找了个中国朋友带他赶往芜湖,找尹同跃谈有关出口奇瑞轿车的事情。

然而那个时候的尹同跃正在上海开会,根本没时间见他,两个人最后在上海的大街上站着谈,叙利亚车商要求进口200台整车,尹同跃不同意,说最多只能出口10辆,还开了个相对很高的价格。尹同跃之所以这么说,是因为当时他并没有这件事放在心上,因为只是那个车商心血来潮想买几台玩玩,然而事情的发展却大大出乎了尹同跃的预料,在第一次签订10台销往叙利亚的出口合同后,这家经销商便没有与奇瑞中断联系,直到今天这家名为ALBUROUJ的经销商仍是奇瑞在叙利亚的唯一正规经销商,而叙利亚也成为了奇瑞在中东最成功的市场。

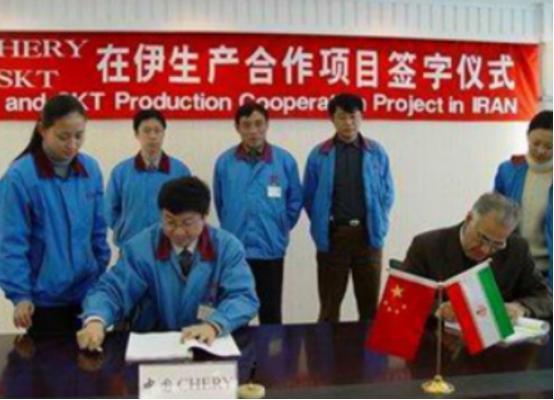

随着出口业务逐渐成熟,奇瑞汽车公司开始与许多国家的汽车制造厂频繁进行接触,伊朗SKT公司便是其中之一。这家公司是伊朗国内较大的零配件生产厂家,后来业务逐渐向整车方面发展。从2001年开始,伊朗SKT公司便开始与奇瑞洽谈关于出口汽车整装厂的相关事宜。2002年底,奇瑞与SKT公司的项目获得了伊朗政府审批,奇瑞获得了在伊朗的生产销售许可证,2003年2月,奇瑞与伊朗SKT公司正式签订了技术及工厂转让协议,在伊朗东北部SKT公司建立一个包括冲压、焊接、涂装、总装四大工艺的汽车整装厂,一期产能3万台。

眼看着奇瑞在一年时间内迅速成长为一个“赚钱”企业,上汽集团对奇瑞的态度也有了180度大转弯,2001年底,上汽委托数名业界人士前往芜湖,游说奇瑞让上汽对奇瑞的股份进行增持,上汽的高层领导也曾多次造访奇瑞,希望能够提升上汽在奇瑞中占有的份额。此时奇瑞的态度似乎并没有出乎大家的预料,奇瑞明确表示:这个时候想增持,我们不会轻易答应的。

由于一直在是否增持的问题上争执不下,上汽和奇瑞之间开始暴露越来越多的问题。上汽抱怨奇瑞是“白眼狼”,翻身了就忘记当初是上汽在它最困难的时候拉了它一把。奇瑞也有自己的不满,当初加入上汽的时候,奇瑞可以说是受尽了冷遇,一个轿车目录就要了他们20%的股份,简直就是在“抢银行”,加入上汽后奇瑞非但没得到任何帮助,还一直被“四不”原则限制着,上汽当初根本就没把奇瑞放在眼里,也不想为奇瑞承担丝毫责任。

很显然,此时同床异梦的两家企业已经失去了合作的基础,2003年6月6日,上汽集团宣布正式退出奇瑞,并于同年9月30日宣布已将原持有的奇瑞20%的股份通过无偿划转方式转让回奇瑞的原股东方,上汽不再持有奇瑞任何股份。

粤公网安备 44010602000157号

粤公网安备 44010602000157号

网友评论